一鍵認證

我的法院人身份

優秀的法官都在這兒

優秀的法官都在這兒

認證法院人身份

加入書香法院

庭內賬號同步成功

已完成法院人身份認證

- 知道了

- 查看個人中心

庭內賬號同步中

可以先瀏覽其他內容

隱藏同步進度【每日一典】《民法典》新規:夫妻共同債務的法律認定

關鍵詞:民法典 夫妻共同債務 舉證責任 婚姻關系 風險防范

《中華人民共和國民法典》(以下簡稱《民法典》)已由第十三屆全國人大第三次會議于2020年5月28日通過,并將自2021年1月1日起施行。該法典被譽為“社會生活的百科全書”“市場經濟的基本法”,全文共1260個條文。其中第五編婚姻家庭編將在未來施行后全面替代現行《婚姻法》,而以第1064條為核心的夫妻共同債務制度再次成為司法實務中熱議的焦點。

其實,《民法典》共有四條直接使用了“夫妻共同債務”的概念(第1064條、第1066條、第1089條、第1092條),第1065條和第1076條雖未直接在法條中使用“夫妻共同債務”這一表述,但法條仍涉及對夫妻共同債務的調整。從法條內容來看,其中第1064條實質上屬于對《最高人民法院關于審理涉及夫妻債務糾紛案件適用法律有關問題的解釋(法釋〔2017〕4號)》(以下簡稱《夫妻債務解釋》)前三條的承接和重構,但在夫妻共同債務認定的標準上并不存在區別。本文以第1064條為出發點,結合近幾年的辦案思考,談談司法實踐中關于夫妻共同債務認定的一些焦點問題,以拋磚引玉。

一、 夫妻共同債務是否等同于連帶債務

《民法典》中僅在婚姻家庭編使用了“共同債務”這一概念,在其他法條中,主要以“按份債務”(如第517條)和“連帶債務”(如第518條)的概念對不同類型債務的效力進行區分。在司法實踐中,由于《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國婚姻法〉若干問題的解釋(二)》(以下簡稱《婚姻法解釋二》)第25條第2款“一方就共同債務承擔連帶清償責任后,基于離婚協議或者人民法院的法律文書向另一方主張追償的,人民法院應當支持”的規定,夫妻共同債務通常在司法實踐中被認定為連帶債務。雖然《夫妻債務解釋》將《婚姻法解釋二》第24條確定的由夫妻一方承擔不屬于共同債務的證明責任更改為由債權人承擔,但對《婚姻法解釋二》第25條第2款將共同債務等同于連帶債務的觀點并未被糾正,這也導致了理論界的激烈批評。畢竟無論從《婚姻法》立法者的原意,還是從基本理論的立場上來說,共同債務屬于應先用共同財產清償的債務,而不是債權人可選擇任何夫妻任何一方要求清償的債務。與《民法典》第517條和第518條分別對按份債務和連帶債務的效力進行明確規定不同,《民法典》并未明確共同債務的效力。從實際情況來看,將夫妻共同債務與連帶債務在司法實踐中予以區分,需要仿照國外進行夫妻共同財產登記等配套工作,否則,在債務清償時債權人就很難對夫妻共同財產與個人財產予以準確區分。因此,在《民法典》施行之后,很有可能參照《婚姻法解釋二》第25條第2款將夫妻共同債務等同于連帶債務。換句話說,夫妻一方對外所負債務一旦被認定為連帶債務,則債權人有權根據《民法典》第518條請求夫妻另一方或雙方清償全部債務,而不是先用夫妻共同財產清償,不足部分用個人財產清償。

此外,我們還需要注意的是《民法典》第1064條與第56條的協調問題。第56條規定,“個體工商戶的債務,個人經營的,以個人財產承擔;家庭經營的,以家庭財產承擔;無法區分的,以家庭財產承擔。”根據第56條,在夫妻一方屬于個體工商戶的情況下,并不以其債務是否用于家庭日常生活或共同經營作為“個人”與“家庭”債務承擔判斷的標準。此時,究竟應當適用第56條還是第1064條,涉及到夫妻共同財產的概念是否需要與家庭財產相區分的問題,尚需進一步明確。

二、夫妻共同債務的債務性質應如何界定

第1064條并未明確夫妻共同債務究竟屬于意定之債還是法定之債。這給司法實踐帶來的困惑就是:夫妻一方的侵權之債,可否適用第1064條,“以個人名義為家庭日常生活需要”為由而認定為夫妻共同債務?例如,夫妻一方開出租車的收入用于家庭生活,發生交通事故造成的損害賠償侵權之債,是否應認定為夫妻共同債務?夫妻一方開麻辣燙店補貼家用,燙傷客人的侵權之債是否屬于夫妻共同債務?對此問題,北京市高級人民法院2016年出臺的《關于審理婚姻糾紛案件若干疑難問題的參考意見》第39條規定“夫妻一方因侵權行為致人損害產生的債務,一般認定為一方個人債務。但該侵權行為系因家庭勞動、經營等家事活動產生或其收益歸家庭使用的,應認定為夫妻共同債務。”

此處, “個人名義”在婚姻家庭編之外的其他法條中并未使用,在整個婚姻家庭編中,這一概念也僅僅在第1064條予以使用。如果僅從字面文義上來說,“名義”具有兩種語義,分別指:1.做某事時用來作為依據的名稱和名號;2.做某事的借口。在法律的語境中,使用“名義”通常意味著法律關系主體的確定。夫妻一方以個人名義負債,即意味著夫妻一方以個人名義與他人建立了一種債之關系。

但是,從法理上分析,法定之債的形成,取決于法律直接規定的要件,與是否需要個人名義或共同名義并無關系。例如,侵權人是否以其個人名義實施侵權行為,并不影響侵權責任的成立。即使夫妻雙方為了家庭生活共同侵權,如共同實施商標侵權行為,此時構成連帶債務與夫妻共同債務的競合,但直接適用侵權責任法不適用第1064條亦可讓夫妻雙方皆承擔損害賠償責任。相反,只有在意定之債的情形下,個人名義直接關系到意思表示的主體,對于法律行為的成立具有根本意義。此外,侵權責任的成立必須要使侵權行為和損害后果之間具有因果關系,但如果是夫妻一方為了家庭生活需要開出租車發生交通事故形成的侵權之債,由于另一方并未實施侵權行為,就與損害后果之間不具有因果關系。此時要使夫妻另一方成為共同責任人,合理的路徑應該是另一方對債務承擔進行追認。

綜上,在《民法典》實施后,司法實踐中夫妻共同債務的性質如何確定,還有賴于最高院出臺進一步的司法解釋或司法實踐形成共同認識。

三 、夫妻共同債務的分類和舉證責任

由于第1064條承接了《夫妻債務解釋》,在第1064條進行具體適用時,參考最高人民法院關于《夫妻債務解釋》的觀點,夫妻共同債務可分為以下幾類且舉證責任上存在差別:

(一)基于共同意思和追認形成的夫妻共同債務。即使婚后夫妻財產共有,也并不代表夫妻雙方不具有獨立人格和獨立民事主體地位,基于意思自治的原則,夫妻雙方基于共同意思或一方事后追認的債務,即使夫妻一方或雙方舉證證明未用于家庭日常生活需要,也當然應成立共同債務,這點并不存在異義。

(二)婚姻關系存續期間以個人名義為家庭日常生活需要所負的債務。根據最高人民法院民一庭的觀點,家庭日常生活的范圍,可以參考(食品、衣著、家庭設備用品及維修服務、醫療保健、交通通信、文娛教育及服務、居住、其他商品和服務)八大類家庭消費,根據夫妻共同生活的狀態(如雙方的職業、身份、資產、收入、興趣、家庭人數等)和當地一般社會生活習慣予以認定。對于此種共同債務,原則上推定為夫妻共同債務,債權人無需舉證證明;如果舉債人的配偶一方反駁認為不屬于夫妻共同債務的,則由其舉證證明所負債務并非用于家庭日常生活。

(三)超出家庭日常生活需要,但債權人能夠舉證證明的夫妻共同債務。對于超出家庭日常生活需要的債務,債權人主張屬于夫妻共同債務的,應當由其舉證證明該債務屬于夫妻共同生活、共同生產經營所負債務,或者所負債務基于夫妻雙方共同的意思表示。實際上,債權人如能證明夫妻一方的個人債務基于夫妻雙方共同的意思表示形成,則該債務可直接認定為夫妻共同債務,與是否超出家庭日常生活需要并無關系。

四、夫妻共同經營公司時的公司負債是否屬于夫妻共同債務

從過去的裁判案例看,司法實踐可能以夫妻雙方共同擔任或擔任過公司股東、夫妻一方擔任公司股東另一方擔任高管等緣由,裁定夫妻雙方要為公司合法經營所負債務承擔連帶責任。有學者將這種裁判思路概括為:以法定夫妻財產制作為配偶或家庭間接受益的依據,從公司受益而推定股東當然受益,股東受益即可推定家庭受益。

這種裁判路徑不同于夫妻一方對外以個人名義舉債投資公司的情形,而是

直接適用家事法的規則突破了《公司法》上股東有限責任的限制,并不適用《公司法》刺破公司面紗需要以股東存在過錯為前提的相關規則。尤其是在一個公司內只有兩個股東,或者夫妻一方擔任股東,另一方擔任董監高的情況下,被法院裁定成立夫妻共同債務的可能性較高。如最高人民法院(2020)最高法民申1515號民事裁定書亦認定“本案高某與張某于2003年9月25日登記結婚,金特嘉公司成立于2010年3月12日,股東系張某與高某。高某與張某在設立有限責任公司時,并未能向工商登記部門提交分割財產證明。鑒于案涉債務糾紛發生在2014年,雖然張某與高某于2015年12月1日協議離婚,但股東高某不能證明其個人財產獨立于金特嘉公司,即不能證明公司財產獨立與股東自己的財產,故原審判決以‘高某系張某妻子,涉案債務發生于雙方婚姻存續期間’為由,判決高某承擔共同付款責任并無不當。”縱觀在上述案件中,大多存在夫妻一方使用另一方的個人賬戶周轉甚至挪用資金,或者夫妻一方代另一方簽收還款文件或貸款文件等行為,法院進而進行了“共同生產經營”的認定。

鑒于前述分析,作為風險防范措施,在此建議:

1.債權人如為了自身利益得到最好的保障,與夫妻一方簽署相關債權憑證時,盡可能讓夫妻雙方共同簽署。

2.夫妻一方對外借款需要分階段償還的,另一方代為償還部分欠款時需謹慎,以免被法院認定為另一方事后“追認”。

3.夫妻已約定了分別財產制的情況下,在接受另一方的贈與或金錢資助時需要謹慎。

4.務必做好公司的合規經營:對于家族企業而言,尤其需要注意做好家企隔離,規范財務制度,設置隔離屏障,盡量避免使用個人賬戶從事公司資金的周轉,避免代簽相關文件等。夫妻雙方擔任股東時,對公司經營管理的事項盡量以股東會決議的方式通過并留存書面文件。

結 語

夫妻共同債務的認定屬于實務界和理論界爭議極為激烈的問題,從此次《民法典》的規定來看,以往導致爭議的問題似乎仍未予闡明,這也有待于最高人民法院以司法解釋的形式進行進一步明確。但與《民法典》頒布之前相比,基于法典的存在,采用各種法律解釋方法得出妥當結論的難度較以往法律規范碎片化的階段有所降低。但法律的適用畢竟以解釋為前提,對于法條文義存在模糊地帶時,仍需要有權解釋來指導司法裁判。

來源:濟南中院

這有一份東法特制的法律人專屬學習課表!

想每天準時收聽課程嗎?趕緊掃描下方二維碼吧~

優秀的法律人都在學,你還在等什么?快加入我們!

往期回顧:

7月27日-7月31日 主題:學習民法典系列(第一期)

7月20日-7月24日 主題:破產審判相關問題

7月13日-7月17日 主題:關于侵權責任審判問題

7月6日-7月10日 主題:關于房地產審判問題

6月29日-7月3日 主題:關于辦理組織考試作弊等刑事案件的審理

6月22日-6月24日 主題:旅游糾紛案例與分析

6月15日-6月19日 主題:財產糾紛案件審判指南

6月8日-6月12日 主題:離婚糾紛案件審理要點

6月1日-6月5日 主題:未成年人保護+環境類案件審理指南

5月25日-5月29日 主題:保護未成年人合法權益

5月18日-5月22日 主題:民間借貸糾紛審理要點

5月11日-5月15日 主題:get交通事故糾紛處理技巧

5月6日-5月9日 主題:勞動糾紛

4月26日-4月30日 主題:勞動糾紛+侵權案例指導

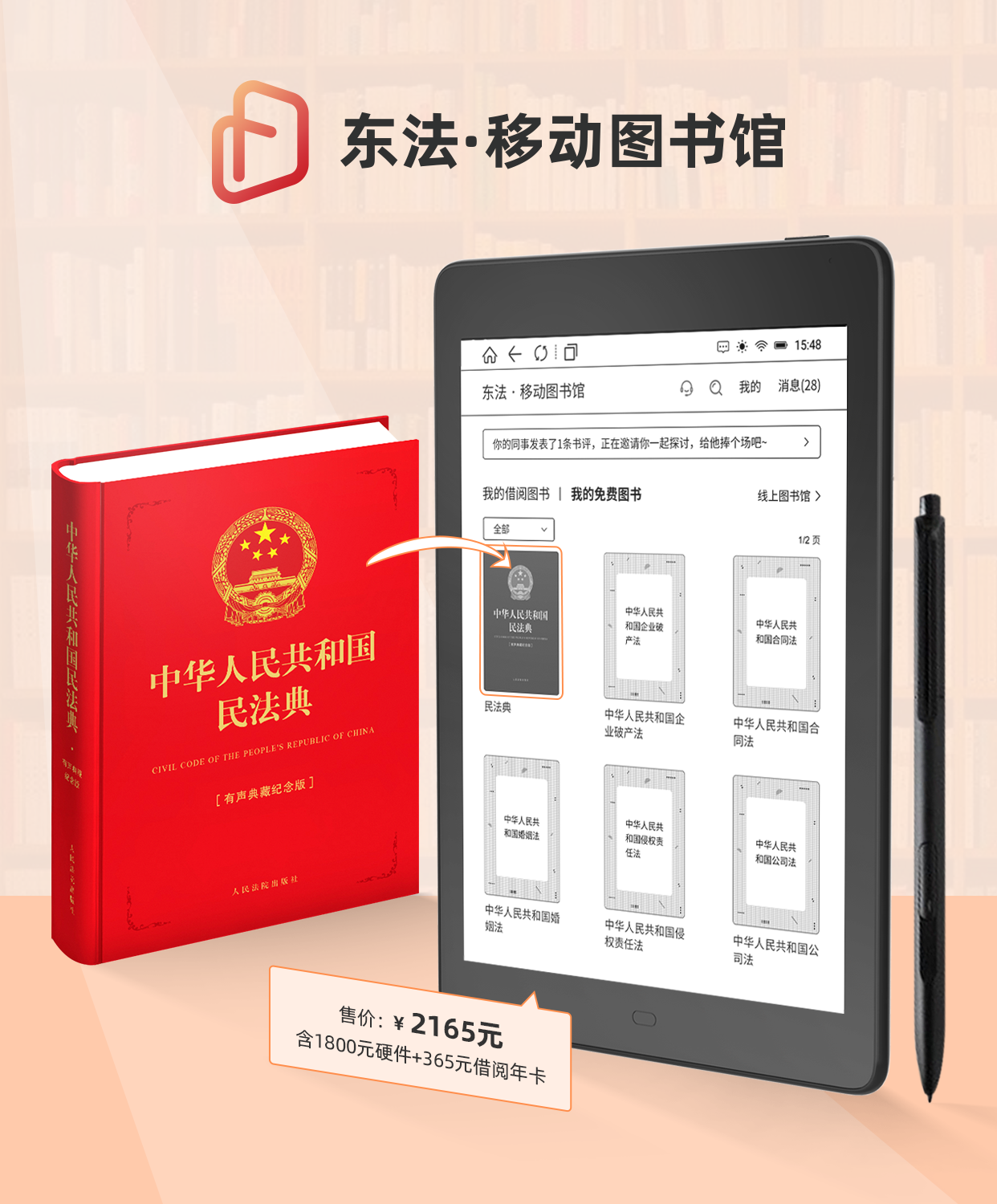

現行有效法律法規、司法解釋、典型案例、 4000余本經典法律圖書,一本裝下。

快來進一步了解它吧【戳我】